Diagnostic PCAET : Comment réaliser le bilan énergétique de son territoire ?

Blog > Article > Diagnostic PCAET : Comment réaliser le bilan énergétique de son territoire ?

Vous êtes chargé de mission Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) et vous cherchez à établir le bilan énergétique de votre territoire ? Meteory vous éclaire sur le processus à suivre, et les informations à faire figurer dans votre rapport.

Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) vise à répondre aux défis climatiques en agissant sur deux axes principaux. Le premier est l’atténuation, qui consiste à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), et le second est l’adaptation, afin de rendre les territoires plus résilients face aux risques dus au dérèglement climatique.

Dans ce processus, le diagnostic énergétique joue un rôle central. En effet, il vise à établir un état des lieux complet de la situation énergétique du territoire, en analysant les consommations actuelles, les réseaux de distribution, ainsi que le potentiel de développement des énergies renouvelables. Le bilan énergétique est d’autant plus important au sein du diagnostic PCAET, qu’il est à la base du calcul des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) du territoire. Pour en savoir plus, consultez notre article portant sur l’ensemble du diagnostic PCAET. Dans cet article, Meteory vous éclaire sur les différentes parties qui constituent le bilan énergétique du diagnostic PCAET.

Étape n°1 : Mesurer la consommation

La consommation énergétique du territoire doit être mesurée à l’échelle d’une année, et par secteur d’activité (résidentiel, tertiaire, transport, industrie, agriculture, etc.). L’analyse de la consommation finale du territoire, et de son potentiel de réduction est une composante obligatoire du diagnostic. L’objectif est d’identifier les marges de réduction possibles et d’établir une base afin de définir les objectifs et la stratégie du PCAET.

Liste des secteurs via lesquels aborder le diagnostic énergétique

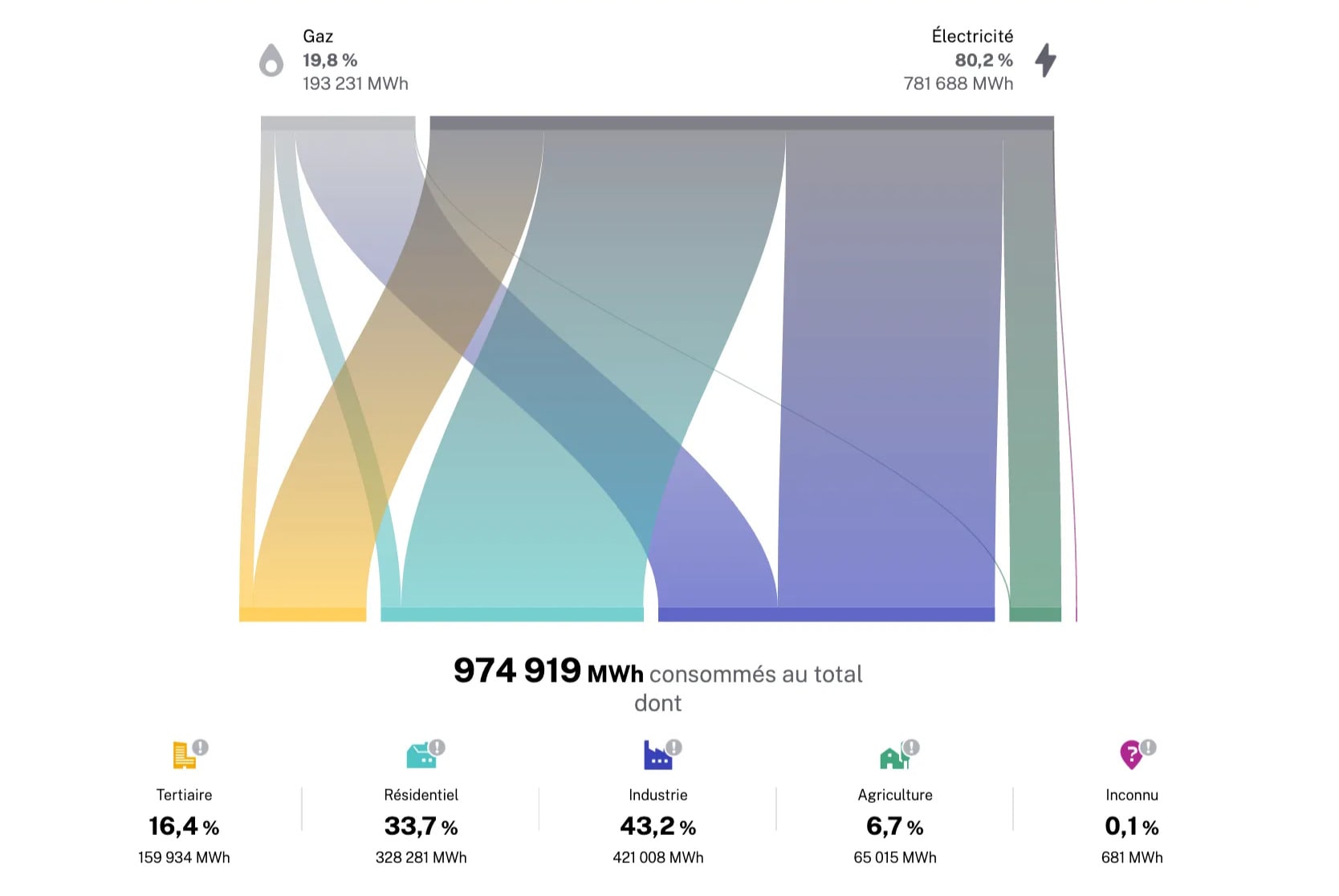

Dans votre bilan, il est important de faire apparaître à la fois la consommation par secteurs, mais aussi le mix énergétique de votre territoire.

Exemple de mix énergétique et consommation d’énergie par secteur

Pour cette étape, vous pouver utilisez les données disponibles sur le catalogue DiDo du ministère de la transition écologique, ou bien directement auprès des différents fournisseurs d’énergie.

Quelles solutions pour faire baisser la consommation énergétique d’un territoire ?

Dans le secteur résidentiel, des mesures comme la rénovation thermique des bâtiments et l’installation de systèmes de chauffage plus efficients sont prioritaires. Pour le secteur tertiaire, la réalisation d’audits énergétiques permet déjà d’identifier des marges de réduction. Pour ce qui est du secteur des transports, les collectivités doivent développer leurs réseaux de transports en communs, et encourager les usagés à progressivement se tourner vers les mobilités douces, ou bien la voiture électrique. Dans le secteur de l’industrie, les usines peuvent optimiser leurs procédés, récupérer la chaleur produite par leurs processus de production, et valoriser les sources d’énergies renouvelables. Les acteurs du secteur agricole peuvent quant à eux contribuer au développement des sources d’énergies renouvelables en installant des panneaux solaires sur le toit de leurs infrastructures, ou bien des éoliennes sur une partie de leurs parcelles lorsque cela est pertinent.

Étape n°2 : Mesurer la production

En France, la grande majorité de l’énergie consommée par les collectivités provient du parc nucléaire géré à l’échelle nationale. Le but de cette partie est donc de réaliser un état des lieux de la production locale en énergie, mais surtout d’évaluer le potentiel de développement des sources d’énergies renouvelables du territoire. De la même manière que la consommation, la mesure de la production d’énergie doit être mesurée à l’échelle d’une année.

Différentes sources d’énergie renouvelable

Afin d’établir le potentiel de développement des énergies renouvelables, il est nécessaire d’identifier les ressources particulières au territoire, mais aussi les contraintes techniques ou réglementaires qui pourraient influencer leur exploitation. Ces données sont primordiales afin que la stratégie du PCAET soit cohérente, et que des objectifs énergétiques ambitieux soient établis.

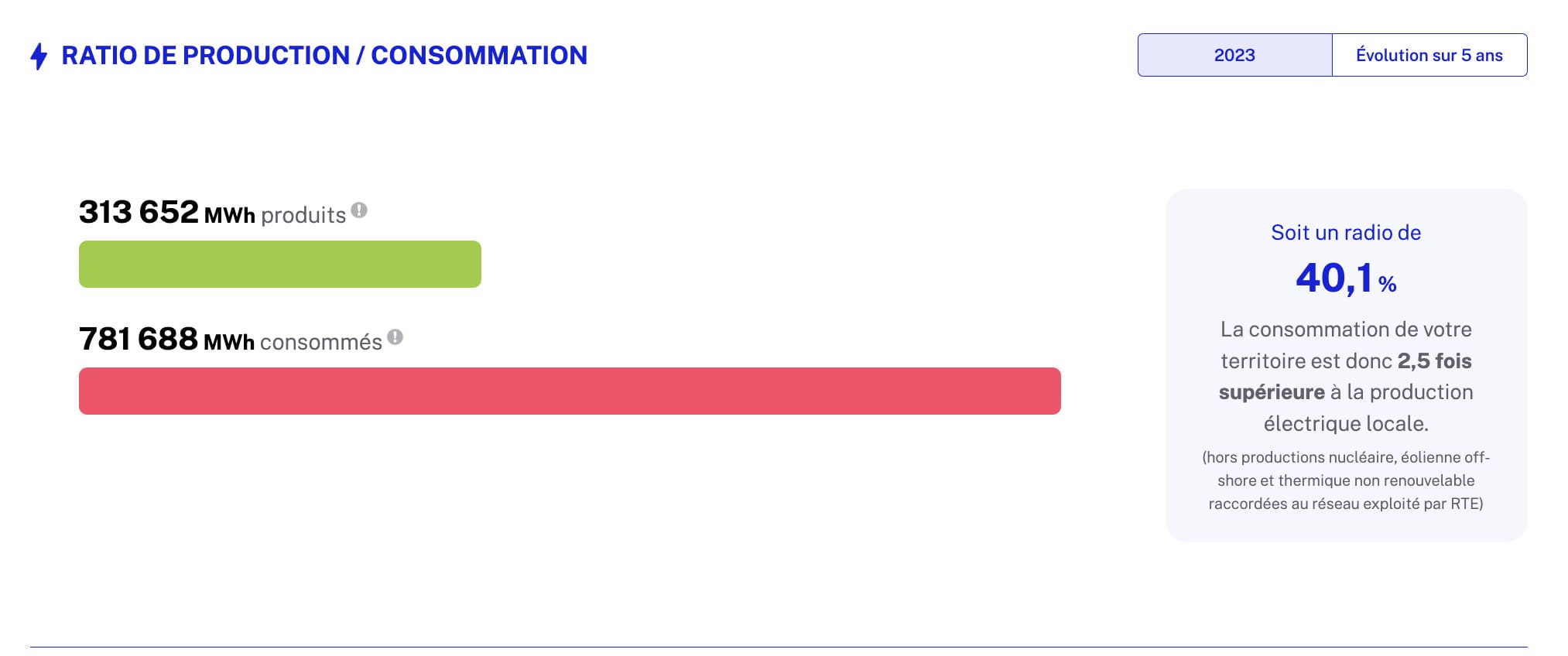

Le ratio entre consommation et production énergétique évalue la capacité d’un territoire à couvrir ses propres besoins en énergie. En développant localement les sources d’énergie renouvelable, les territoires réduisent leur dépendance au nucléaire et aux énergies fossiles. L’objectif est de renforcer l’autonomie énergétique des territoires, et par conséquent leur résilience, le tout en diminuant leur empreinte carbone.

Exemple de ratio énergétique d’un territoire (Sources : Enedis)

Augmenter la production locale d’énergie renouvelable

La France possède un potentiel exceptionnel en termes de sources d’énergies renouvelables (EnR) grâce à la diversité de ses ressources naturelles. Le solaire trouve un terrain favorable dans les régions du sud comme l’Occitanie et la Provence-Alpes-Côte d’Azur, bénéficiant d’un ensoleillement annuel élevé. L’éolien terrestre est particulièrement adapté aux vastes plaines du Nord et de la Champagne, tandis que l’éolien offshore se développe rapidement le long des côtes de la Manche et de l’Atlantique. En parallèle, la biomasse et la méthanisation, prospèrent dans les régions agricoles comme la Bretagne et le Grand Est. Enfin, les régions montagneuses comme l’Auvergne-Rhône-Alpes sont propices à la petite hydroélectricité, grâce à leurs nombreux cours d’eau et barrages. Ces ressources offrent une base solide pour accélérer la transition énergétique du pays.

Étape n°3 : État des lieux des réseaux de distribution

L’analyse des réseaux énergétiques est la dernière composante essentielle du bilan énergétique. Elle vise à présenter l’état actuel des réseaux de distribution et de transport d’électricité, de gaz et de chaleur sur l’ensemble du territoire.

Différents réseaux d’énergie

Cette évaluation comprend l’identification des enjeux liés à la distribution d’énergie et l’examen des options de développement de ces réseaux. L’objectif est d’évaluer la capacité des infrastructures existantes à supporter les évolutions futures, et notamment l’intégration des énergies renouvelables. Cela permet d’anticiper les éventuels besoins d’investissements afin d’assurer une distribution efficace et sécurisée de l’énergie à long terme.

Carte du réseau de lignes hautes tensions en France (Sources : ODRÉ)

Quels aménagements des réseaux à prévoir dans le cadre d’un PCAET

L'analyse des réseaux énergétiques doit s'accompagner d'actions concrètes pour répondre aux défis de la transition énergétique. Parmi ces défis, le renforcement des infrastructures électriques est essentiel pour soutenir l'électrification croissante, notamment des véhicules et des systèmes de chauffage. Cela inclut entre autres l’installation de bornes pour véhicules électriques, ou encore l’adaptation du réseau électrique afin d’intégrer l’énergie renouvelable produite par les collectivités. Pour les réseaux de chaleur, le développement de boucles locales utilisant la biomasse et/ou la géothermie doit être encouragé. Enfin, le réseau de gaz peut être adapté pour accueillir plus de biométhane.

Conclusion

Le PCAET vise à aider les territoires à établir une approche globale et cohérente face aux nouveaux défis climatiques et énergétiques. Dans cette démarche, le bilan énergétique est une étape essentielle de la phase de diagnostic, où rien ne doit être laissé au hasard.

Dans ce contexte, Meteory accompagne les collectivités dans la phase de diagnostic et de mise en œuvre de leur PCAET, en leurs fournissant des données environnementales précises, des analyses avancées, ainsi que des recommandations adaptées.

Alexandre Larroumets • November 27, 2024

Co-fondateur de Meteory